\コンテンツはこちら/

人気カテゴリ PICKUP!

- 事務雑務の時短

- プライベート・節約

- 資格・副業

- 就職・転職

- パパママ向け子育てトピック

運営中SNS

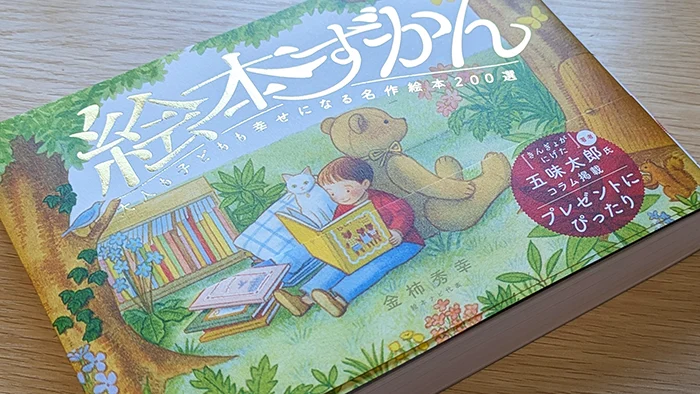

最近買ったおすすめ書籍『絵本ずかん』をご紹介~!

読み聞かせの時間がちょっと特別に感じられる、絵本選びに最高の本。名作絵本200冊のあらすじと、読んだ人の声がぎゅっと詰まっています。ページをめくるたびに「この絵本も好きだったな…」「この絵本、子どもたちに読んであげたい!」って発見がいっぱいある一冊です。

絵具不要!水性ペンでOK!

コーヒーフィルターを使ったにじみ絵で、おひなさまの着物を表現した、簡単なひなまつり製作を紹介します♪

「にじみ絵って、特別な紙を使うの?」と思うかもしれません。

でも、実は身近にあるコーヒーフィルターが最適。

水性ペンで描いた絵に、霧吹きをすることで、綺麗ににじんでいく様子に、子ども達は夢中です!

■作り方を動画で見る場合はこちら!

こんばんは!

男性保育士のあつみです!

3月の製作活動と言えば、ひな祭りに関するおひなさまがピッタリですよね!

実際には、3月の初めごろにあるので、活動は2月中に進めていますが笑

この記事では、コーヒーフィルターを使ったにじみ絵をで作れる、ひな祭りのおひなさま製作について紹介します!

関連記事案内

ひな祭りの活動ネタを…

もっと探している先生へ!

もっと製作アイデアを

さくさん知りたい先生へ!

コーヒーフィルターのにじみを利用した、綺麗な着物を表現できます!

やってることは、とても簡単ですね。

にじんでいく様子を、目で見て楽しめればいいですね♪

また、霧吹きを使います。

子ども達にとって、霧吹きってあんまり馴染みのない物なので、実際に使わせてあげてくださいね!

わくわくしながら、霧吹きを使いますよ!

顔と着物の、二つのパーツを組み合わせて作るため

それぞれを作る必要があります。

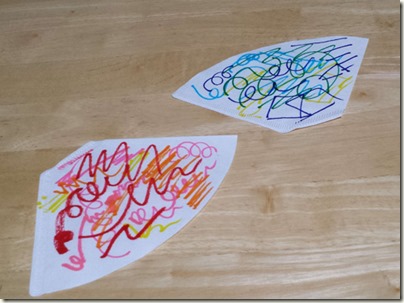

さて、コーヒーフィルターを使い、にじみ絵をしていきます。

まず、水性ペンや水性マーカーなどで、自由に書きます。

お花でも動物でも、なんでもいいですが…どうせにじみます笑

水性マーカーで絵を描けたら、霧吹きで水を掛けて乾くまで放置します。

霧吹きは、いくつか用意しておいて、保育者が付きながら、実際に子ども達と一緒にやってみましょう!

にじんでいく様子に、みんな夢中になります笑

乾燥するまで時間がかかるので、組み合わせておひなさまにするのは、翌日以降の製作となります。

(もし幼児クラスで、1日で活動を分けられる場合は、続けて製作活動を行ってもOK)

ひな祭り製作の、おひなさまやおだいりさまを作る際、気をつけたいのが、着物の色。

実際におひなさまを見て、どんな色の着物を着てるかな?って注目してみるといいですね♪

もちろん、自由に思うように表現してもOKですが、やっぱり実物をみると、子ども達の中でもイメージがわきやすいですよ!

ある程度、決めた範囲の中から、自由に選べるようにしてあげる、というのも配慮の一つだったりします。

子ども達の作品がもっと良くなるのであれば、先生の思いで…ぜひ考えてあげてくださいね。

さて、着物のほかに、おひなさまやお内裏様の、顔を作る必要があります。

「着物が乾くまでに、お顔を作ろう!」

ってな感じで、進めてあげてください笑

この記事のサンプルでは、顔は画用紙で作りました。

4歳児クラスで、3月のこの時期であれば、画用紙を使って、自分で切り、顔を作る事も可能になっています。

是非好きなようにやらせてあげてください。

顔の作り方も、年齢や子どもの状況によって、変えてあげてくださいね。

乾燥したコーヒーフィルターを、折って糊付けしていきます。

非常に簡単なので、3歳児クラスであれば、やり方を見せれば出来ます。

コーヒーフィルターの左右を折ります。

コーヒーフィルターの素材的に、のりでは、くっつきにくいかもしれません。

両面テープが、手軽でしっかり貼れるのでおすすめです。

さらに、着物の形を整えるために、着物の下部を裏側へ一度折って貼ります。

(折り方が分かりにくい時は、動画を参考にしてみてね)

これでなんちゃって着物の完成。

コーヒーフィルターの形を利用して、超簡単に襟が表現できますね笑

そして顔とくっつけると…

こんなかんじになります!

並ぶととっても可愛いですね!

さらに、金紙でつくった飾りなんかとつけると、いいアクセントになります。

これで、ひな祭りのお雛様の完成です!

■作り方を動画で見る場合はこちら!

もっといろんな製作アイデアを知りたい先生やパパママは…

あつみ先生の出版した下記の書籍もみてくださいね!

無料試し読み版、プレゼント中です♪

なんといっても簡単ににじみ絵が出来て、それが着物の表現にピッタリです。

また、霧吹きという道具に触れられるのがいいですね~

ただ、デメリットとしては、乾燥を待つ必要があるため、一日では終わらない事。

3歳児クラス以上になりますと、導入次第で昨日の続き!って気持ちも入って、製作活動進める事もできるでしょう。

ただ、乳児クラス(2歳児クラス)だと、一日寝て起きると、盛り上げたひな祭りの気持ちが抜けちゃうかも。

工夫して、モチベーション高く取り組めるようにしてあげたいですね♪

下記より、クラスごとの製作ポイントについてお伝えしていきますね!

一日で終わる工夫をしてあげましょう!

また、2つのパーツを作るって、なかなか大変なことです。

まず、顔から作っていくほうがいいです。

顔は、台紙を用意し、シール貼りなどで表現してもいいですし、顔の部位認識して、描ける子ならクレパスで描画もOKです。

なるべくサクっと済ませられるように!

次に、にじみ絵による着物を作ります。

ここで初めて、滲んでいく様子を見せたほうがいいですね

顔を作る前に、フィルターがにじむ様子をみせちゃうと、そっちが気になり顔づくりに集中できない子がいます笑

前述した通り、活動が分割されると気持ちが入らない子もいるので、

子どもと一緒に霧吹きをして、にじみ絵を楽しんだら、あとは保育者が組み合わせて完成させてあげてもOKです。

3歳児クラスですと、顔を作るときには、目や鼻などの部位を意識して、ちゃんと描画で表現できます。

着物部分となるにじみ絵は、子どもと一緒に霧吹きを楽しんでください。

乾燥してからは、ちょっとした折り紙要素もあるので、折り方を教えてあげてくださいね。

3歳児クラスなら自分でできます!

着物部分は、やる事はどの年齢も一緒なので、純粋に霧吹きとにじみ絵を楽しみましょう♪

顔の表現・作り方については、子どもの様子やクラスに合わせて、表現方法を考えてあげてくださいね。

4歳児以上であれば、自分で細かく画用紙を切り、のりで貼りつけ、顔を表現できます。

今回の記事は以上となります。

もっと製作アイデアをたくさん知りたい先生は…下記の本もぜひ見てくださいね!

プレゼント中の無料お試し版も読めますよ!

関連記事:

あつみ

あつみあつみ先生が超絶ブラック大規模園→小規模園へ転職した話…気になる方はこの記事で読んでみてね!

このたび、インスタアカウントを作りました♪

子どもの工作や手作り知育玩具の情報を配信してますので、チェックしてみてくださいね!

\ 今すぐ押してフォロー! /

\おしらせ!/

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

提供中サービス

コメント